凌晨三点的直播间里,23岁的小艾刚下单了第7个盲盒手办。这个月她刚用分期付款买了限量版球鞋,转身又在二手平台转卖了三件未拆封的化妆品。当70后父母责备她“乱花钱”时,她笑着在朋友圈晒出订单截图配文:“青春就是这么任性”。这看似非理性的消费行为背后,暗含着Z世代独特的价值判断体系。

一、任性消费背后的理性计算法则

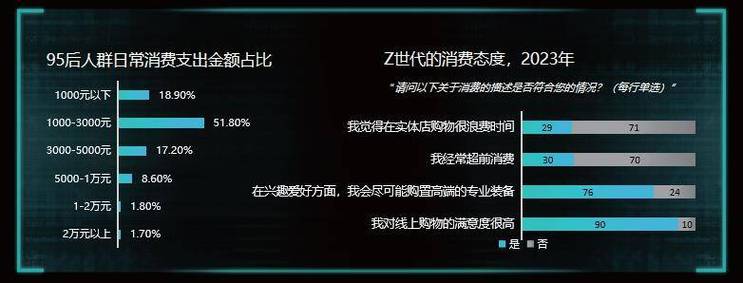

在星巴克用Gucci钱包的00后,可能同时在拼多多团购纸巾。贝壳研究院数据显示,Z世代奢侈品消费年均增长35%,但同时有68%的人会为满减优惠计算半小时。这种“该省省该花花”的矛盾表象,实则是精准的价值锚定:他们愿意为情感溢价支付300%的附加费,却对实用品锱铢必较。杭州某潮玩店主透露,复购率最高的客户往往能清晰说出每个IP的市场增值空间。

上海财经大学消费行为实验室的追踪研究显示,Z世代的消费决策链存在明显的“三阶验证”机制:首小时感性冲动→次日的全网比价→最终的价值重构。这种独特的消费辩证法,让看似任性的买单行为实则经过精密的价值换算。

二、职场任性表象下的契约精神重构

当#00后整顿职场#话题阅读量突破28亿次,我们看到的不仅是“准点下班”的表面任性。智联招聘调研显示,94%的Z世代会在入职前做“反向背调”,65%的人会因价值观不符放弃高薪offer。他们用Excel表格对比五险一金缴纳基数,在知乎创建“防坑指南”共享文档,这种高度理性的“任性”正在重塑雇佣关系。

深圳某互联网公司的HR总监分享了一个典型案例:某95后候选人因公司卫生间没有配备智能马桶盖而婉拒offer,却在入职竞品公司后主动降薪15%。这种选择背后,是对工作场景体验的价值重估,更是将马斯洛需求层次直接提升到自我实现阶段的典型表现。

三、社交任性中的精准圈层运营

在B站直播卸载王者荣耀的UP主,可能正在小红书记录每日雅思备考。Z世代的社交图谱呈现蜂窝状结构,每个圈层都有独立的行为密码。QuestMobile报告指出,95后平均拥有4.3个社交身份,在不同平台切换不同人格已成为生存本能。这种“分裂”不是虚伪,而是精准的场景化表达。

值得关注的是他们的“退群率”比80后高出42%,却愿意为小众社群支付年均240元的会员费。北京某汉服社创始人透露,核心成员会严格考证不同朝代的服饰形制,这种“较真”的任性恰恰构筑了圈层的专业壁垒。当主流社会认为他们在肆意挥霍时,他们正在用知识图谱构建新的社交货币体系。

从盲盒经济到虚拟偶像,从朋克养生到数字游民,Z世代用看似任性的行为编码着属于这个时代的价值语法。他们的选择既是对传统范式的解构,更是对新秩序的积极构建。当我们在讨论“任性”时,或许更应该思考:这代人的价值坐标系里,哪些变量正在重新定义成功的参数?当感性冲动与理性计算达成新的平衡,又会催生怎样的商业文明形态?这些问题,正是打开未来十年消费图景的密钥。